고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

728x90

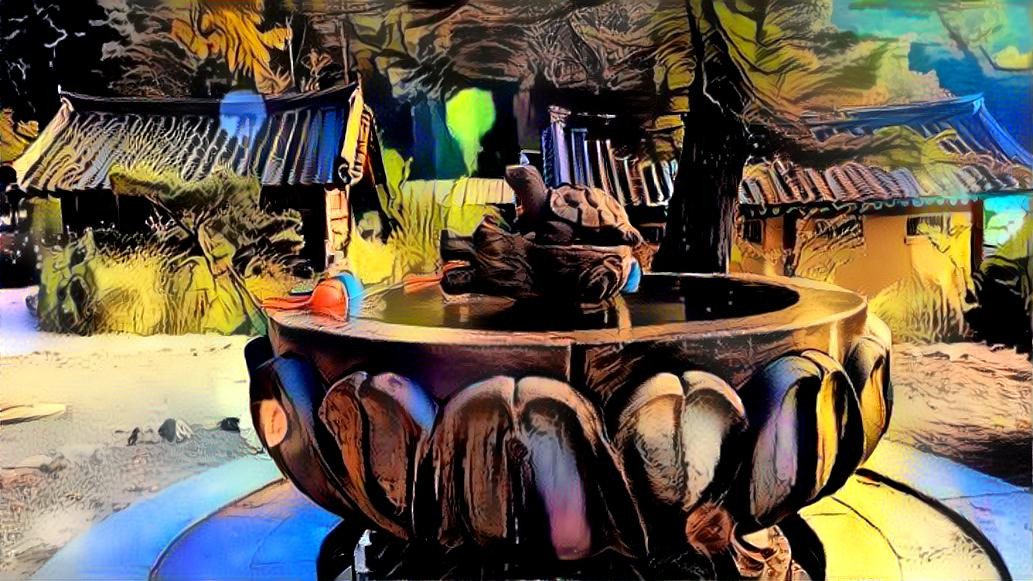

불교에서 불상, 불화, 건축을 뺀 나머지를 통틀어 불교공예라 하는데,

그 종류는 의식에 쓰이는 법구에서 사원생활에 쓰이는

일상용품에 이르기까지 범위가 매우 넓다.

이러한 불교공예품들은 쓰임새에 따라 크게

의식법구(儀式法具), 공양구(供養具), 장엄구(莊嚴具) 이 세 가지로

나누어 볼 수 있다.

첫째, 의식의 장엄한 분위기를 살리는 의식 법구에는 범종, 북, 목어, 운판, 경, 발, 목탁, 금강저, 금강령, 석장,

쇠북(金鼓, 飯子), 염주, 불자, 법라(法螺) 같은 법구가 있다.

둘째, 부처님께 공양을 올리는데 사용하는 공양구에는 향로, 꽃병, 바루, 다기,

물병, 등, 사리기 등이 있다.

셋째 절의 불교적인 장엄한 분위기를 살려주는 장엄구로는 번, 불단, 닷집, 기와 같은 것이 있다.

[첫째- 의식법구(儀式法具)]

범종, 목어, 운판, 법고는 이른바 사물(四物)로 사찰에서 가장 중요한 의식도구로 자리잡고 있는데

범종(梵鐘)은 지옥중생을, 목어(木魚)는 수중에 사는 중생을, 운판(雲版)은 공중을 날아다니는 중생을,

법고(法鼓)는 짐승을 제도하기 위해 울린다고 한다.

1. 법고(法鼓)

법고는 종과 함께 절에서 가장 귀중한 법물(法物)로 여겨져 왔다.

북소리는 모든 축생들에게 고통에서 벗어나

기쁨을 만끽하도록 해준다고 믿었다.

[법화경 서품]에 번뇌와 망상, 집착과 오욕의 마군(魔軍)들을 쳐부수고자

설법의 대군을 몰고 나갈 때

진군을 독려하기 위해서 북을 친다는 내용이 있는 것처럼 북은

수행정진을 독려하는 법구라 할 수 있다.

선종사찰에서는 법당의 동북쪽에 달아 놓고 주지의 상당과 소침, 보설,

입실 등의 법요의식에 사용하는데,

보통 아침, 저녁 예불 때와 법요식을 거행할 때에 법고를 친다.

2. 목어(木漁)

어는 인도에서 유행된 것이 아니라 주로 중국의 선종사찰에서 쓰였던 것으로, 나무를 물고기 모양으로 만들고

속을 파내어 두드리면 소리가 나도록 만든다. 대개 아침, 저녁 예불 때 치는 법구로 물 속 생물을 제도한다는의미가 있다.

[백장청규]에 보면 ‘목어는 재죽 때는 길게 두 번 치고 스님들을 모이게 할 때에는 길게 한번 치며, 행자들을

모이게 할 때는 두 번 친다’고 적혀 있어 목어 역시 종이나 북처럼 의식이나 모임이 있을 때 사용한 것을 알 수 있다.

또한 물고기가 항상 눈을 뜨고 있는 것처럼 수행자도 졸지 말고 항상 정진하라는 뜻에서

물고기 모양으로 만들었다고 한다.

3. 운판(雲板)

운판은 구름 모양의 청동으로 주조한 조형물인데, 소리로써 날짐승을 교화, 제도한다는 의미가 있다.

선종사찰에서는 재당이나 부엌에 매달고 대중에게 끼니 때를 알릴 때 사용되기도 한다.

4. 경(磬)

경은 본래 동이나 옥 및 돌로 만든 악기의 일종이다. 주로 선반에 걸어 두거나 책상 위에 두고 치는 법구로

불경을 읽을 때나 범패를 할 때, 무리를 이끌어 가는데 사용한다.

5. 발(鉢)

원래 악기의 일종이었으나 불교의식에 쓰인 법구로 전용된 것으로 보인다. 우리 나라에서는

주로 동발을 만들어 썼는데, 2개가 한쌍으로 서로 부딪쳐 유장한 소리를 낸다.

6. 목탁(木鐸)

목어와 같은 의미로 사용되며 보통 통나무로 만든다. 아침, 저녁 예불뿐 아니라 의식에서

대중들을 이끌기 위한 수단으로 가장 많이 사용되는 간단한 법구이다.

7. 금강령(金剛鈴)

금강저와 함께 밀교의식에 쓰이던 법구로, 요령의 손잡이 끝이 금강저의끝과 같은 모양이다.

이것도 동으로 만드는데, 고려 때에는 몸체에 팔부중이나 사천왕과 같은 신장을 새기거나

꽃 무늬 등을 새기고 손잡이에도 화려한 무늬를 새겨 넣어 아름답게 표현했다.

끝이 뾰족한 것 외에도 귀면을 새기는 등 다양한 모양의 금강령이 있다.

8. 석장(錫杖)

석장은 소리나는 지팡이라는 의미로 대승불교의 스님들에게는 필수적으로 지녀야 하는 18물 중의 하나이고,

천수천안관음보살이나 지장보살이 지니는 지물로서 널리 유행하였던 법구이다.

석장이 생긴 유래는 뱀이나 전갈 같은 독충들을 소리를 내어 쫓아버리고자 석장을 지녔다는 설과

걸식 때 신도들에게 걸식하러 왔음을 알리기 위한 수단으로 이용했다는 설이 있다.

또한 석장과 비슷한 용도로 선장(禪杖)이나 주장자(株杖子)라는 것이 있는데, 이것은 선종에서

참선이나 법문할 때 방장스님이 지니던 지팡이를 일컫는 말이다.

9. 염주(念珠)

염주는 수주(數珠), 송주(誦珠) 또는 주주(呪珠) 등으로도 불리는데, 원래 인도에서부터 쓰이던 것이 아니라

후대에 염불에 전심하는 종파가 성립된 후 염불의 수를 헤아리기 위해서 만들어진 것으로 보인다.

대승불교의 흥기와 더불어 염불이 크게 유행하자 매우 애용되어 스님뿐 아니라 재가 신자들까지

몸에 필수적으로 지니고 다니는 애용물이 되었다.

10. 불자(拂子)

원래 의미는 지푸라기나 먼지를 터는 먼지떨이로 세상의 더러운 것을 없애는 역할을 하기 때문에,

더럽고 나쁜 것을 쫓아내는 법구로 인식된다. 선종에서 방장스님이 손에 지녀 지휘봉과 권위의 상징으로

삼기도 한다. 또 비슷한 용도로 설법이나 포살시에 강사가 갖고 있는 것은 여의(如意)라고 부른다.

11. 금강저(金剛杵)

원래 인도에서 사용되던 무기였으나 부처님을 수호하는 금강역사가 이것을 들고 있어, 사천왕, 팔부중 등의

불교호법신들이 이 무기를 지니게 된다. 금강저는 모든 마군을 없애주는 법구로 인식되며,

특히 밀교의식에서 많이 애용된다.

염주

벼과(─科 Poaceae)에 속하며 잎 줄기에 마디가 있는 1년생초.

아시아가 원산지이며 북아메리카에서도 귀화식물로 자라고 있다. 키가 1~3m 정도이다. 눈물 방울 모양의 반짝거리는 단단한 열매 때문에 'Job's tears'라는 영어 이름이 붙여졌는데, 열매 속에는 식용 씨알맹이가 들어 있다. 열매는 은회색을 띤 횐색이거나 검은색이고 길이가 6~12㎜인데, 장신구나 염주를 만드는 데 쓰기도 한다.

출처: 덕양선원

https://youtube.com/shorts/aWsM6QVQfi8?feature=share

반응형

'티나는이야기' 카테고리의 다른 글

| 경전! 이렇게 읽는다 (0) | 2022.07.09 |

|---|---|

| 한국대표 관음성지 33곳 전통사찰 (0) | 2022.07.09 |

| 사찰예절 (0) | 2022.07.03 |

| 반야 공사상과 중관학 (0) | 2022.07.03 |

| 불교 교리의 전개 (0) | 2022.07.03 |